“In den letzten Wochen vor der parlamentarischen Abstimmung Ende November 1848 entbrannte ein Duell zwischen den Rivalen Bern und Zürich. Die Wahl wurde zu einer eigentlichen Prestigefrage.

Die Neue Zürcher Zeitung machte mobil gegen Bern: „Wir denken, die wunderlieblichen Ufer des Zürchersees, mit dem romantischen der Gemisch der Zauber der Natur mit den Reizen menschlicher Kunst werden auch in Zukunft, wie bisher, weit mehr anziehen als die wilden Felsmassen des Vierwaldstättersees oder die ernste, melancholische Umgebung Berns.“ Und es gebe noch die Eisenbahn, die als Erholung genutzt werden könne.

Der Nouvelliste vaudois hingegen setzte sich für Bern ein: Es handle sich zwar um eine langweilige Stadt, wo Kälte und Nebel herrschten; ausserdem seien die Einwohner nicht sehr zuvorkommend. Aber dies diene letztlich dem Ratsbetrieb: Die Nationalräte sollten schliesslich nicht ein fröhliches Leben führen, sondern arbeiten. Bern sei glücklicherweise kein „kleines Paris“. Hier seien das Nachtleben und andere Zerstreuungsmöglich-keiten dermassen eingeschränkt, dass die Ratsherren die Sessionen möglichst rasch beenden würden, was dem Steuerzahler Geld spare.”

Quelle: Stadt Bern

Ochsenbein. Unser Verfassungsvater von 1848. Meine Einleitung zur heutigen Stadtwanderung für das GS EDA

links: Beschlussfassung zur Gründung des Bundesstaats, 1847; rechts: Aufruf zum Frauenstreik nach Rentenaltererhöhung für Frauen. Beides liegt 175 Jahre auseinander, aber nur 10 Meter von einander entfernt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren.

Am Montag nach dem letzten eidg. Abstimmungswochenende versammelten sich hier mehrere hundert Frauen, um gegen die beschlossene Erhöhung des Rentenalters zu protestieren. «Was bleibt, ist die Wut und Enttäuschung», erklärte die Wortführerin Tamara Funiciello. Dafür wurde sie anschliessend heftig kritisiert. Ihr Einspruch sei aggressiv und undemokratisch gewesen, monierten vor allem rechte Kommentatoren. Sie warfen der Nationalrätin vor, radikal gegen Volksentscheidungen zu sein.

Der Vorwurf des Radikalismus kommt heute normalerweise vom entgegen gesetzten politischen Pol. Entsprechend unterscheidet man Links- und Rechtsradikalismus.

Nicht so im 19. Jahrhundert: Der Radikalismus hat seinen Ursprung in der liberalen Freiheit- und Demokratiebewegung. Radikale Demokraten waren für die Entmachtung der Kirche im Staat und für die Einführung der republikanischen Staatsform. Und sie befürworteten das allgemeine Wahlrecht – jedemfalls für Männer.

Mitte des vorletzten Jahrhunderts waren Radikale auch in der Schweiz gegen die katholische Kirche, die in Luzern, Freiburg und Pruntrut von erzkonservativen Jesuiten angeführt wurde. Dafür waren sie auch bereit, mit Waffen zu kämpfen. Den Sonderbundskrieg von 1847, unser letzter Bürgerkrieg, gewannen sie. Davor gab es zwei paramiliärische Angriffe von Freischärlern, der zweite noch blutiger als der Bürgerkrieg.

Der Umsturz in den katholischen Kantonen formte die Grundlage der Bundesstaatsgründung. Basis war die erste selber geschriebene Verfassung, die demokratische Institutionen und elementare Grundrechte mit dem Ziel beinhaltete, wirtschaftlichen Aufschwung durch die Industrialisierung zu sichern.

Die tragende Bewegung von damals war der Freisinn, in dem sich radikale, liberale und demokratischen Strömungen zusammenfanden. Der erste Schritt der Bundesstaatsgründung gelang innert Jahresfrist. Der zweiten, die Bildung einer Nation dauerte länger, vielleicht dauert er bis heute an.

Deshalb sprechen die geistigen Nachfahren von damals meist von einer Willensnation. Verwendet wurde der Begriff prominent von alt Bundesrat Kaspar Villiger, der ein Buch dazu verfasste.

Geprägt wurde der Begriff jedoch vom französischen Historiker Ernest Renan, der ihn für eine gewollte Gemeinschaft brauchte, die sich aus Bürgern verschiedenster Ethnien, Sprachen und Konfessionen zusammensetze und durch eine Elite zusammengehalten werde.

Wie das damals kam, ist Gegenstand unserer Stadtwanderung. Dabei steht Ueli Ochsenbein, der erster Berner Bundesrat aus dem Jahre 1848, im Zentrum. Doch es geht nicht nur um ihn. Die Führung handelt von der “Stunde Null” des Bundesstaates, wie es Ochsenbeins Biograf Rolf Holenstein einmal nannte.

Einen Vorgriff auf das, was kommt, mache ich hier schon: die Radikalität der 1848er Jahre war ausgeprägter als die der protestierenden Frauen heute. Beide richteten sich gegen weisse, alte Männer. Gemeinsam ist auch, dass beide Initialzündungen hier ihren Anfang nahmen.

Der grosse Unterschied: Der Frauenstreik vom 14. Juni 2023 wurde ausschliesslich von Frauen auf dieser Bank ausgerufen, der Wille zur Staatsgründung wurde im Innern dieser Kirche vor der Kanzel ausschliesslich von Männern ausgedrückt.

Nun los!

Stadtwanderer

Die Schweizmacher

Nicht einmal die SVP hat daran gedacht, dass am 16. November 1848 – also heute vor 174 Jahren – der erste Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewählt wurde.

Eine eigene Regierung zu haben, stärkte das Selbstbewusstsein des ganz jungen Staates, sodass man sich sicher genug fühlte, den Bundesvertrag von 1815 auszusetzen, den der Wiener Kongress im Geist der Restauration erlassen hatte. Das war ein eigentlicher Akt der Souveränität.

Der erste Bundesrat vom 16. November 1848

Seit dem 12. September war die selbst verfasste, erste Bundesverfassung in Kraft. Für gültig erklärt hatte sie noch die alte Tagsatzung, noch bevor sie sich auflöste.

Das neue Grundgesetz bildete die Grundlage für die Ausschreibung der ersten National- und Ständeratswahlen. Auf 20000 Einwohner gab es einen Nationalrat. Zusammen vertraten 111 Personen das Volk (im damaligen Sinne) in der großen Kammer. In der kleinen waren es 44.

Die große Mehrheit unter ihren war freisinnig mit radikalen und liberalen Auffassungen. Sie konnte den Bundesrat nach ihren Vorstellungen ausgestalten.

Das wichtigste Traktandum der ersten Session waren die Bundesratswahlen. Bern, Zürich und Waadt bekamen einen festen Sitz in der neuen Regierung. Alle anderen Kantone mussten sich die vier verbleibenden teilen. Bedient wurden dabei Solothurn, Aargau, St. Gallen und Tessin.

Alle sieben damaligen Bundesräte waren Männer. Je einer kam aus den Sprachminderheiten. Zwei waren katholisch. Aber keiner war aus einem Sonderbundskanton. Denn die wollten sich 1847 mit vom Bund lossagen, einen neuen Teilungsplan der Schweiz verfolgten und riskierten dafür auch einen Bürgerkrieg, den sie verloren. Die Hypothek überschattete die Staatsgründung.

Die Lancierung einer neuen parlamentarischen Republik in der Schweiz war die einzig bleibende Staatsgründung von 1848. Alle anderen endeten bis Sommer 1849..

Dass der Bundesstaat als Ausnahme Bestand hatte, erklären sich Fachleute heute damit, dass die Idee der Republik seit dem 17. Jahrhundert bei uns Tradition hatte, Großbritannien das Projekt unterstützte, und mit der Bundesverfassung ein Kompromiss zwischen Demokratie und Föderalismus gefunden wurde, der generellen Fortschritt und autonome Entwicklungen zuließ. Priorität hatte die staatliche Überwindung des konfessionellen Gegensatzes durch Freisetzung einer wirtschaftlichen Entwicklung, die den Anschluss an das Eisenbahnzeitalter und damit die Industrialisierung zuließ.

In einem Jahr wird die Bundesverfassung, die unsere Institutionen begründete 175 Jahre alt – Grund genug, sich dann ausführlicher zu erinnern und zu überdenken, was davon noch zeitgemäß ist.

Stadtwanderer

Blitzbesuch in Porrentruy (oder Pruntrut)

Wie so vieles, ist auch der Ursprung des Namens umstritten. Eine alte Schreibweise lautete «Purentrut», was mit etwas Fantasie aus «pont Ragintrudis» abgeleitet werden kann. Das wäre dann die «Brücke von Ragintrudis», der Uebergang, welcher im 7. Jahrhundert der Gemahlin des Königs der Franken, Dagobert I., gehörte. Daran stimmt, dass Pruntrut, nördlich der Jura-Züge gelegen, immer wieder ein Zentrum in der Provinz des Kaiserreichs war.

Der Fürstbischof von Basel machte die Reichsstadt 1528 zum Sitz seines Machtbereichs, da er angesichts der Reformation in Basel seine Heimatstadt verlassen musste. 60 Jahre später baute Jakob Christian Blarer von Wartensee, ein herausragender Luzerner Adliger auf dem Bischofsstuhl, die zerstörte Burg wieder auf und erweiterte sich zum imposanten Renaissance-Schloss (mit barock geformten Dach). Die Franzosen wiederum formten 1792 aus Pruntrut die Hauptstadt der kurzlebigen Raurakischen Republik. Danach wurde man Hauptort des Départements Mont Terrible, das später dem Elsass untergeordnet wurde. Schliesslich entschied der Wiener Kongress 1815, das ehemalige Fürstbistum in der Ajoie aus Frankreich heraus zu lösen und dem Kanton Bern einzuverleiben. Da blieb der nördliche Teil bis 1979, um danach als Jura der 23. Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu werden. Allerdings wurde Delémont Hauptstadt, und Porrentruy hatte das Nachsehen.

Porrentruy hat in vielem den Charakter einer französischen Provinzstadt bewahrt. Das Schloss über der Stadt ist mit seinem europäischen Format untypisch für die Schweiz. Prägenden Eindruck hat auch die Gegenreformation hinterlassen. Die goldenen Jahre waren vom 1580 bis 1618. Sie endeten mit dem Ausbruch des Dreissigjährige Krieges, der halb Europa niederriss. Fürstbischof Blarer eröffnete in Pruntrut das Jesuitengymnasium, das nach Freiburg und Luzern zum dritten Jesuitengymnasium wurde und für die Erziehung der männlichen Jugend aus der Region im Sinne der Gegenreformation zuständig war.

Zu Blarers Zeiten war man in der Ajoie auch Teil einer wichtigen Durchgangsroute, welche die spanischen Habsburger beanspruchten, um via Mittelmeer, das spanische Mailand ins spanische Brüssel zu gelangen. Diese Verbindung war wichtig geworden, weil sich die nördlichen Provinzen der Niederlande 1568 vom spanisch-habsburgischen Reich abgespalten hatten und Frankreich südlich und östlich umgangen werden musste. Aus Luzern heraus entstand, von Mailand unterstützt, der Goldene Bund, der bestrebt war, in der durch die Reformation zerstückelten Eidgenossenschaft klar abgrenzbare katholische Teile zu erhalten. Luzern, Solothurn und Pruntrut gehörten zu diesem Projekt, das sich Basel der Reformation angeschlossen hatte.

Noch heute heisst der Gymnasiumsplatz «Place Blarer de Wartensee». Und noch heute ist mensch im Jura sehr häufig katholisch. Nur der grosse Durchgang fehlt in der Kleinstadt nit gut 6000 EinwohnerInnen, in dem es auffallend ruhig geworden ist.

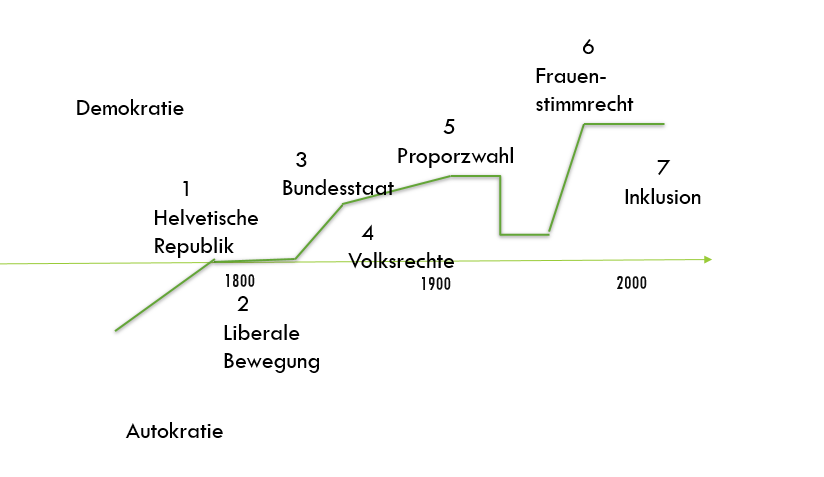

Serie Brennpunkte der Demokratie für Swissinfo nun komplett

In den letzten Monaten habe ich für Swissinfo eine mehrsprachige, multimediale Serie zur Demokratieentwicklung in der Schweiz geschrieben. Die Reihe ist heute mit der achten Folge zu Ende gegangen – gerade rechtzeitig auf das Global Forum on Modern Direct Democracy, der als viertägiger Kongress morgen in Luzern startet.

Im Hinterkopf hatte ich stets diese Skizze der Schweiz von einer Autokratie zur Demokratie, die den Weg aufzeigen soll. Wer den Ueberblick vorloren hat, kann die Texte und Videos hier nachschlagen. Die deutschsprachigen Texte führen auch zu den anderen Sprachen.

Teil 1: Aarau

Die Geburt der modernen Demokratie im Herzen Europas

Teil 2: Lugano

Das Tessin lehrt Europa die repräsentative Demokratie

Teil 3: Bern

Die Schweizer Verfassung – ein Kompromiss aus Demokratie und Föderalismus

Teil 4: Schaffhausen

Als die Schweizer Demokratie Weltspitze war

Teil 5: Olten

Wie ein Streik die Schweizer Demokratie umpflügte

Teil 6: Neuenburg

Wie Frau Schweizer den Bann der Schweizer Männer durchbrach

Teil 7: Genf

Wenn Ausgrenzung Demokratisierung anstösst

Teil 8: Luzern

Extra: Luzern, die heimliche Hauptstadt der Schweiz, die an sich selber scheiterte

Verfassungsvater Ueli Ochsenbein

Ochsentour nennt man einen politischen Aufstieg, der wegen vielen Widerständen von Widersacher:innen mühsam ist. Meine Ochsentour – eine Stadtwanderung – handelt von einem Quereinsteiger mit verwandtem Namen.

Bild Vordergrund: Viola Amherd, Hintergrund Barbora Neversil

Foto: Beatrice Simon

Ueli Ochsenbein stieg in nur 8 Jahren vom Gemeindepräsident im seeländischen Nidau zum ersten Berner Bundesrat in der 1848 neu geschaffenen Landesregierung auf. Davor war er Berner Regierungsrat und Regierungspräsident geworden. Er präsidierte die Tagsatzung und ihre Kommission, welche die erste Bundesverfassung ausarbeitete. Sie begründete die moderne Schweiz und schuf unter anderem das Zwei-Kammer-Parlament, die Hoheit des Bundes in der Außenpolitik und die Rechtsgleichheit in den Kantonen.

Der Bundesrat musste da,als Ende Legislaturperiode noch kollektiv zurücktreten. Wer wiedergewählt werden wollte, musste zuerst in den Nationalrat gewählt werden. Erst dann konnte er sich der Bundesversammlung stellen. Ochsenbein schaffte das bei zweiten Mal nicht mehr. Er war der erste arbeitslose Bundesrat. Hauptgrund war, dass er sich von den Radikalen, die ihn portiert hatten, losgesagt hatte, und im zerstrittenen Kanton Bern eine staatstragende Mitte-Partei ins Leben rufen wollte. Das haben dies ihrem früheren Kampfgefährten nicht verziehen. Sein Leben endete voller Tragik.

Gestern hatte ich die Freude, unter Führung der Berner alt-Regierungspräsidentin Beatrice Simon mit einer kecken Gruppe von Mitte-Frauen quer durch die Berner Altstadt wandern zu dürfen, um sie verwischten Spuren unseres Verfassungsvaters aufzuspüren.

Kurz zeigte sich auch Bundesrätin Amherd, die jetzige Departementschefin VBS. Ochsenbein war der erste Chef im Militärdepartement des Bundes.

Es war ein toller Abend!

12. September: von Ueli Ochsenbein zu Beatrice Simon.

12. September 1848: An diesem Tag wurde in der Schweizerischen Eidgenossenschaft die erste Bundesverfassung in Kraft gesetzt. 33 Jahre mit polarisierenden Verfassungskämpfen zwischen Konservativen, Radikalen und Liberalen fanden ihr vorläufiges Ende. Die Verfassung schaffte die Grundlage für eine repräsentative Demokratie mit der Volkswahl des Nationalrats und Kantonsdelegationen für den Ständerat. Gemeinsam wählten beide gleichberechtigten Parlamentskammern den Bundesrat.

Ueli Ochenbein, Anwalt aus Nidau, saß als Berner Regierungspräsident der Kommission der Tagsatzung vor, welche die Verfassung ausgearbeitet hatte. Er ist unser Verfassungsvater, und er verteidigte sie danach gegen den Widerstand aus der Berner Regierung, wo man gerne ein zentralistischeres Projekt gesehen hätte. Ein Nein aus Bern hätte die Staatsgründung zum Scheitern gebracht.

Ochsenbein wurde 1848 in den ersten Nationalrat gewählt, und er war auch der erste Berner Vertreter im neu geschaffenen Bundesrat. 6 Jahre später scheiterte er allerdings an seiner Widerwahl, denn er hatte sich von den Radikalen distanziert, und er war bestrebt, in Bern aus dem Zentrum heraus eine staatstragende Mitte-Partei zu lancieren.

Ich freue mich ausserordentlich, heute 174 Jahre nach dem historischen Moment mit alt Regierungpräsidentin Beatrice Simon und einigen ihrer Gefährtinnen aus ihrer Berner Regierungszeit auf den Spuren von Ochsenbein durch Bern wandern zu können.

Frau Simon hat in ihrer eben beendeten politischen Karriere gar zweimal die Partei gewechselt und ist heute in der Mitte-Partei Mitglied. Wie Ochsenbein kommt sie aus dem Seeland.

Stadtwanderer

Lobbying im Bundesstaat – Stadtwanderung für die Stiftung für direkte Demokratie

Das Lobbying gegenüber Entscheidungsträger:innen im Bundestaat hat in den letzten 30 Jahren stark zugenommen. Die Akteure haben sich diversifiziert. Ihr Verhandeln mit dem Staat ist dauerhafter geworden. Die Ansprache ist heute direkter. Die Oeffentlichkeit wird miteinnbezogen. Und die Pandemie hat einiges digitalisiert.

Ich konnte das alles seit 1995 als Dozent am VMI der Univ. Freiburg resp. an der Berner Fachhochschule hautnahe miterleben. Daraus ist eine meiner Berner Stadtwanderungen entstanden. Bereits teilgenommen haben die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft, der Kongress der Schweizerischen Vereinigung für Politischen Wissenschaften, verschiedene politische Parteien, einige Interessengruppen und mehrere Inlandredaktionen von Schweizer Medien.

Morgen führe die gründlich überarbeitete Wanderung 2022 erstmals durch. Zu Gast ist die Stiftung für direkte Demokratie.

Anbei die Wanderroute einmal quer durch das Berner Regierungsviertel samt den Stichworten, was wo zur Sprache kommt.

Ich freue mich auf den Anlass!

Stimmrechtsalter 16: ein Schritt zur Demokratisierung des Kantons Bern

The Making of: Mit Yannic Reber, Operateur der Video-Statements für das Stimmrechtsalter 16 im Kanton Bern, vor dem Zimmermania

Stimmrechtsalter 16: ein Schritt zur Demokratisierung des Kantons Bern

1846 führte der Kanton Bern die erste Verfassung ein, welche demokratischen Prinzipien genügte. Zwar hatte man seit 1831 ein liberales Grundgesetz. Aber es war nicht demokratisch, denn es beinhaltete keine Volkswahl des Parlaments. Das besorgten Wahlmänner.

Geburt der Demokratie im Kanton Bern

Die neue Verfassung war volksnäher. Neu wurde das Parlament vom Männervolk gewählt. Und das Wahlrechtsalter wurde gesenkt.

Die liberale Regierung hatte sich zuvor der Forderung der Radikalen widersetzt, einen Verfassungsrat einzuberufen. Sie willigte aber ein, eine Volksabstimmung dazu durchzuführen, die mit einer deutlichen Niederlage für die Regierung endete.

Der Verfassungsrat arbeitete die neue Verfassung aus. Auf deren Grundlage wurden die neuen Behörden gewählt. Die Radikalen bekamen in der Volksvertretung eine klare Mehrheit, und im Regierungsrat waren sie ganz unter sich.

Davor hiess liberal, Politik als Vorrecht zu verstehen. Radikal dagegen meinte, Viele in die Politik einzubeziehen!

Verjüngung der Politik 1846

Die Berner Regierung von 1846 wurde deutlich verjüngt. Die Mitglieder waren zwischen 54 und 26 Jahre alt.

Die radikalen Protagonisten Ueli Ochsenbein und Jakob Stämpfli wurden beide Regierungsräte. Sie waren sie auch die Benjamine im Gremium.

Beide sollten nach der Gründung des Bundesstaates Bundesräte für die Radikalen werden; heute werden sie der FDP zugerechnet.

Heftig politisiert wurde damals in Wirtshäusern. In der Stadt Bern war das Zimmermania das Zentrum der progressiven Studenten von Prof. Ludwig Snell. Er lehrte an der noch jungen Universität Bern Staatsrecht und war ein Vordenker des demokratischen Bundesstaats.

Im Zimmermania heckte man auch neue Ideen zur Demokratisierung des Kantons aus, die dann in den Verfassungsrat einflossen. Konservative argwöhnten, die neue Verfassung sei gar im Restaurant geschrieben worden und nicht mehr wert als ein paar Bierchen.

Nope, sagte das Volk. Es stimmte der Demokratisierung zu!

Das Zimmermania als Symbol

Ich habe den Ort in der Berner Brunngasse bewusst gewählt, um mein Statement für das Stimmrechtsalter 16 abzugeben, über das der Kanton Bern am 25. September abstimmt. Das Video folgt demnächst, nicht im Restaurant, aber online, um viral zu gehen.

Ich glaube nicht, dass ein Ja ein so grosser Einschnitt für den Kanton wäre, wie das 1846 der Fall war. Aber es wäre ein Schritt des Aufbruchs und der Stärkung der Demokratie.

Sicher, es werden bei Annahme nicht alle 16 und 17jährigen sofort abstimmen geben. Doch das machen auch die 30, 50 und 80jährigen nicht. Den jungen Menschen das Stimmrecht vorzuenthalten, schreckt sie ab, statt sie zu gewinnen. Ich finde, wer sich für die öffentliche Sache interessiert, sollte mitbestimmen können.

Die jungen Menschen können das genauso gut wie wir Aeltere!

Stadtwanderer

Schluss der Luzerner Stadtwanderung: das KKL

Teil 8 und Schluss der Luzerner Stadtwanderung

Das KKL

oder

Die schwierige Sache mit der Inklusion

Wir stehen vor dem KKL. Es ist Luzerns Symbol für das bisherige 21. Jahrhundert. Mit vollem Namen heisst es das „Kultur- und Kongresszentrums Luzern.“

Eröffnet wurde das KKL 1998 mit einem Konzert der Berliner Philharmoniker. Das war Programm. Man ist hier am Europaplatz 1, und man will mindestens auf europäischer Ebene ganz vorne mit dabei sein.

Architekt Jean Nouvel aus Frankreich hätte das KKL gerne direkt in den See gebaut. Doch die Stadt war dagegen. So entwickelte er das architektonisches Konzept der Inklusion: Das Dach des KKLs ragt in den See hinaus, der wiederum fließt in die Anlage vor dem Haus hinein. Ein Springbrunnen verbindet beides.

Lange genug Exklusionen

Unsere Wanderung hat gezeigt, wie oft gerade in Luzern die Exklusion vorherrschte. In der Ständegesellschaft mit dem Patriziat war das fast selbstredend. Doch auch die nachfolgende Bürgergesellschaft mit ihrer Politik ging vom einheimischen Mann aus, der lange genug Frauen, Junge, Fremde, Nicht-Christen von der Politik ausnehmen durfte.

Letztlich kann man erst seit der Gleichstellung der Geschlechter und der Nicht-Diskriminierung der Frauen von Inklusion in Gesellschaft und Politik sprechen. Das war in der Schweiz am 7. Februar 1971 der Fall, zwei Tage Tage nach dem Brand des Luzerner Bahnhofs!

66% der stimmenden Männer waren damals dafür. Die Schweiz war damit eines der letzten westeuropäischen Länder, das den Frauen die vollen Rechte als BürgerInnen gewährte.

Späte Inklusion der Frauen

1984 hatte die Schweiz erstmals eine Frau im Bundesrat. 1986 kandidierte die jüngste verstorbene Luzern Nationalrätin Judith Stamm aus Wut darüber, dass ihre Partei, die CVP, wieder keine Frau nominiert hatte, auf eigene Faust für den Bundesrat. Gewählt wurde sie nicht. Aber sie avancierte zur weit herum anerkannten „Frau für die Frauen“.

2009 waren die Frauen im Bundesrat erstmals in der Mehrheit. Nur für zwei Jahre. Doch in diese Zeit fällt der Ausstieg aus der Atomenergie. Vier Frauen sollen dafür, drei Männer dagegen gestimmt haben. Doris Leuthard, eine der vier Frauen im Bundesrat, meinte, Frauen würden mutiger entscheiden,

Luzern ging bei Frauenstimmrecht der Schweiz ein halbes Jahr voraus. Man war der 8. Kanton, der das Frauenstimmrecht einführte. Man hat den Vorsprung verloren. In der Regierung sitzen nur Männer.

Das könnte sich bald bei ändern. Drei Mitglieder treten zurück. Die Mitte, SP, Grünen und Grünliberalen sondieren vorzugsweise oder ausschliesslich bei Frauen. 2023 dürften 2 der 5 RegierungsrätInnen Frauen sein.

Der Wandel der politischen Kultur

Ein Luzerner Mann, der Exklusion selber erlebt hat, war der wohl berühmteste Künstler Luzerns. Hans Erni wurde 103jährig. Viele Jahre davon verbrachte er als Bildhauer und Maler in Luzern.

Immer wieder hat er sich mit Plakaten in die nationale und kantonale Politik eingemischt. So bei der Einführung der Altersrente. So beim Frauenstimmrecht, so beim UNO-Beitritt. Stets war er auf der progressiven Seite.

Noch im Zweiten Weltkrieg warb er für die Anerkennung der Sowjetunion. Deshalb wurde er als Kommunist verschrieben. Die durfte man ohne Scham ausgrenzen und boykottieren. Auch Erni!

Heute ist man auch in Luzern toleranter. Wenn es um sozio-ökonomische Fragen geht, vertritt der im Kanton bürgerliche Positionen, in sozio-kultureller Hinsicht ist man eingemittet. Die Stadt stimmt linker und moderner. Unter den 10 grössten Städten rangiert als bei der Progressivität gar an vierter Stelle, offen und divers wie eine Großstadt.

Bei eidgenössischen Abstimmungen ist der Kanton Luzern am häufigsten in der der Mehrheit. Die Mitte der Mitte quasi. In 93% aller 673 eidg. Abstimmungen war das so. Wohl auch am 25. September!

Aus dem autokratischen Stadtstaat, aus dem Kanton der Ultramontanen und aus dem Herz der konservativen Regierungspartei ist eine Kanton der schweizerischen Mitte geworden. Das Land ist bürgerlich, die Stadt steht links. Das gibt den Durchschnitt!

Kinderparlament für die Demokratie der Zukunft

Wie der Schweiz ist es Luzern gelungen, wichtige gesellschaftliche Gruppen zu integrieren: das städtischen Bürgertum, konservative Landbewohner, die nicht allzu zahlreiche Arbeiterschaft, aber auch neue Szenen, die sich rund um neuen Bildungsinstitutionen gebildet.

Die Stadt hat seit 1993 eines der wenigen Kinderparlamente in der Schweiz. Hillary Clinton hat es besucht, Aktuell fordert günstigere ÖV Preise für SchülerInnen. Und ausser der jungen SVP sammeln alle Jungparteien gemeinsam aktuell Unterschriften, um Stimmrecht 16 einzuführen.

Mit den sozialen Bewegungen ist auch in Luzern eine aktive Zivilgesellschaft entstanden. Dazu gehörte auch eine verwegene Gruppe von Armeeabschaffern am Ende des Kalten Krieges, die in Luzern beheimatet waren. Ihr erstes Ziel, eine Schweiz ohne Armee zu schaffen, haben sie nicht erreicht. Doch bildet ein namhafter Teil der Aktivisten von damals heute die Spitze des Global Forum on Modern Direct Democracy.

Die Vorbilder der Anti-Demokraten, die wir auf der Stadtwanderung kennen gelernt haben, werden wohl staunen, wie man in Luzern dem globale Megatrend trotzt, und wir DemokratInnen hoffentlich noch etwas lernen, wie wir es noch besser machen können!

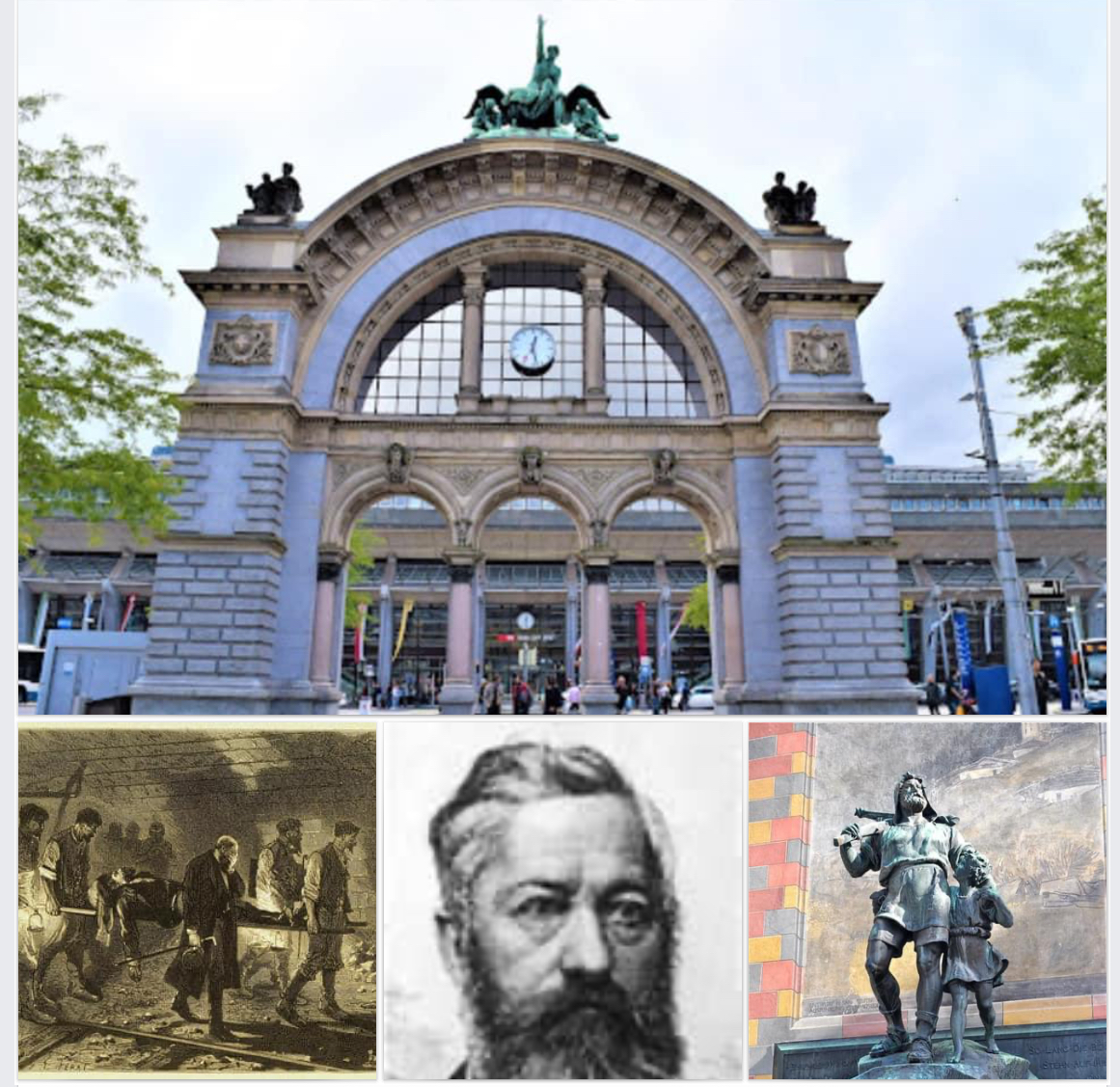

Teil 7 der Luzerner Stadtwanderung: der Bahnhofplatz

Teil 7 der Luzerner Stadtwanderung

Bahnhofplatz

oder

der Zeitgeist angesichts des Eisenbahnbaus durch den Gotthard

„Der Zeitgeist ist die Mentalität eines Zeitalters. Er bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen.“ Das schreibt die deutschsprachige Wikipedia und illustriert es mit der Skulptur über dem Triumpfbogen vor dem Luzerner Bahnhof.

Erstellt wurde das Denkmal vom Künstler Richard Kissling, der zur Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts verschiedene Helden der Schweizer Geschichte überdimensioniert ehrte. So Wilhelm Tell in Altdorf, so Alfred Escher, den Eisenbahnbaron in Zürich und so .. Louis Favre in Luzern.

Ingenieur Louis Favre

Favre war der Ingenieur, der den ersten Tunnel durch den Gotthard baute. Es war der längste auf der Welt seiner Zeit, und es wurde zum Präzisionswerk. Auf 15 Kilometern Länge durch den Bern wich man beim Durchstichgerade mal 30 Zentimeter ab.

Favre war mit dem Bau ein hohes Risiko eingegangen. Denn er hatte sich verpflichtet, das zentrale Verbindungsstück zwischen Norden und Süden innert 8 Jahren zu bauen. Sollte es schneller gehen, würde er für jeden Tag einen Bonus von 5000 CHF erhalten, bei einer Verzögerung aber einen eben so hohen Malus bezahlen müssen.

Tatsächlich gelang es nicht! Seine Tochter musste während Jahren eine Konventionalstrafe bezahlen. Er selber erlebte das gar nicht mehr, denn er verstarb mitten Tunnelbau an einem Herzschlag.

Favre war nicht der einzige Tote. 199 Mineure verstarben bei den Arbeiten im und am Gotthard, nicht wenige bei der blutigem Niederschlagung eines Aufstandes in Göschenen.

Der Eisenbahnbau mit dem legendären Bahnhof

Mit dem fertigen Tunnel bekam Nord/Süd-Achse eine durchgehende Eisenbahnlinie, die zunächst Luzern umfuhr. Erstmals seit der Stadtgründung im 12. Jahrhundert war man abseits des Transits geraten. Erst mit dem zweiten Bahnhof, dem Centralbahnhof von 1892 wurde das behoben.

Der neue Bahnhof im Stil der Belle Epoque avancierte rasch zum Verkehrsknotenpunkt für Bahn, Schiff und Tram. Überragt wurde der Bau von einer mächtigen, 40m hohen Kuppel, die ein wenig an den Petersdom in Rom erinnerte, nun jedoch nicht aus der Renaissance, sondern dem Industriezeitalter stammte. Das wurde sogar stilbildend, denn der Bahnhof in Südkoreas Hauptstadt Seoul ist eine Kopie des altern Luzerner Bahnhofs.

Doch brannte der in Luzern am 5. Februar 1971 fast vollständig aus und musste neu, nun im Beton/Stahl/Glas-Stil, gebaut werden. Geblieben ist nur das Nordportal, das heute noch als Erinnerungstück auf dem Bahnhofplatz dasteht.

Joseph Zemp

Verändert hat die Eisenbahn vor allem die politische Kultur Luzerns. Auf dem Land hatte sie viele Gegner. Die katholisch-konservativ geprägte Bevölkerung sah sie mit ihren Dampfwolken und ihrem lauten Hupen als Störung des göttlichen Friedens auf Erden. Ihr Anwalt, Joseph Zemp, Fürsprecher aus dem Entlebuch, wurde in den Nationalrat gewählt, um ihre heile Welt gegen die des liberalen Establishment zu vertreten.

Doch Volksvertreter Zemp entwickelte sich anders als erwartet. 1889 reichte er einen Vorstoß ein, um die Bundesverfassung zu ändern. Das war für die katholisch-konservative Politik ein Novum. Denn er akzeptierte erstmals indirekt die Verfassung des Bundesstaates.

Als der freisinnige Amtsinhaber des Post- und Eisenbahndepartements nach einer verlorenen Volksabstimmung zurücktrat, kam Zemps Stunde. Er wurde als erster Katholisch-Konservativer überhaupt in den Bundesrat gewählt.

Der Kurswechsel der Katholisch-Konservativen unter Zemp war ein Segen für die Schweiz. 1902 gründete er nämlich die SBB. Das Eisenbahnwesen war davor noch eine Kantonsangelegenheit gewesen, die mittels Konzessionen von privaten Gesellschaften betrieben wurde. Zemp machte daraus eine zentralisierte Staatsbahn. Luzern stimmte in der Volksabstimmung dafür. Die Integrationsmaschine Schweiz hatte gewirkt.

Burgfrieden überall, außer …

1891 feierte man übrigens nicht nur die Wahl Zemps in den Bundesrat. Zugelassen wurde auch die konservative Forderung nach einer Partialrevision der Bundesverfassung, heute als Volksinitiative bekannt. Und die Schweizerische Eidgenossenschaft beging ihr 700 Jahr Jubiliäum.

Das war Balsam auf die Wunden, die der Sonderbundskrieg und die schwierigen Verfassungsrevisionen im Zeichen des Kulturkampfes gerissen hatte.

Gestört war die Freude über die vollzogene Nationenbildung nur im Kanton Uri auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees. Denn unter dem Denkmal von Wilhelm Tell in Altdorf, auch von Richard Kissling geschaffen, steht noch heute das mythologische Gründungsdatum 1307. Doch der Zeitgeist hatte im gekehrt, genauso wie die Eisenbahn die Postkutschen abgelöst hatte, und er brauchte mit 1291 neues, nicht minder mythologischen Gründungsdatum!

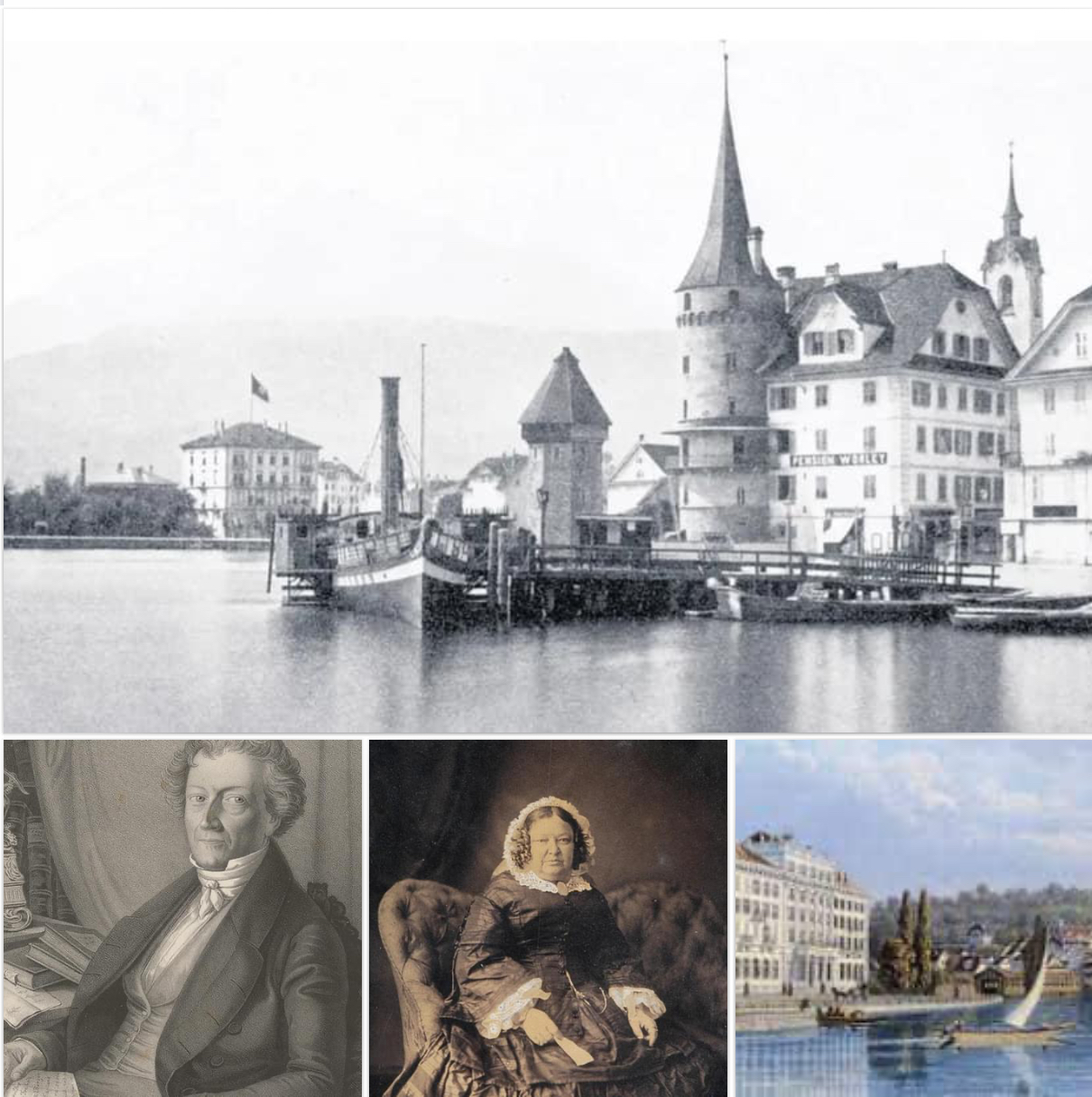

Teil 6 der Luzerner Stadtwanderung: Schwanenplatz

Teil 6 der Luzerner Stadtwanderung

Der Schwanenplatz

oder

die liberalen Pfefferfrauen

Noch ist wenig bekannt, was die Frauen in den Bürgerkriegszeiten machten. Bekannt ist aber, dass einige von ihnen als Pfefferfrauen unterwegs und gefürchtet waren.

Liberale Kämpferinnen gegen Konservative

Der Name war ein konservatives Schimpfwort, das die Frauen aber voller Stolz annahmen. Denn es rührte von ihrer Waffe aus Pfeffer, Salz und Asche, das sie mischten und ihren Feinden in die Augen sprühten.

Überliefert ist eine ihrer Aktionen hier am Schwanenplatz. Die konservative Regierung war 1845 dabei, die Truppen aus dem befreundeten Schwyz zu verabschieden, die sie im Kampf gegen die Aargauer Freischärler aufgeboten hatte. Da traten aus dem Zurgilgenhaus schwarz gekleidete Frauen hervor und wurden mit ihren Sprays aktiv. Die Presse vermeldete, gröbere Handgreiflichkeitem seien nur knapp vermieden worden.

Mutige Informantinnen hinter den Freischärlern

Bekannt war auch, dass die Pfefferfrauen während der Freischarenzüge einen Informationsdienst aufgebaut hatten. Sie waren zuhause bei dem Kindern geblieben, als ihre Männer mit den Freischärlern kämpften. Dabei versorgten sie sie mit Informationen zur politisch-militärischen Lage.

Eine dieser Pfefferfrauen war Sophie Steiger. Ihr Mann Jakob war in liberalen Zeiten Luzerner Regierungsrat gewesen. Er führte später den zweiten Freischarenzug an. Mit 2000 anderen wurde er aber verhaftet.

Als Rädelsführer verurteilte ihn die konservative Regierung zum Tode. Die Pfefferfrauen planten bereits die Entführung ihres Helden, als der populäre Politiker von seiner eigenen Wache befreit wurde.

Nach dem Sieg im Sonderbundskrieg kehrte der studierte Arzt nach Luzern zurück, wurde wieder Regierungsrat, und er vertrat Luzern in der Verfassungskommission, welche die 1848 die Bundesverfassung ausarbeitete.

Gouvernante im Schweizerhof und National

Eine Pfefferfrau, die am Schwanenplatz dabei war, hiess Katharina. Mit 16 heiratete die Wirtstochter, machte eine Lehre außerhalb der Stadt und zog mit ihrem ersten Mann, Heinrich Peyer, als Waschfrau der napoleonischen Truppen nach Moskau. Nochmals ging es danach in die Fremde, diesmal für die Niederlande.

Nach der Rückkehr verstarb Heinrich, und Katharine heiratete erneut. Mit ihrem zweiten Mann, Joseph Morel, war sie erfolgreiche Tuchhändlerin in Luzern. Doch auch er verstarb früh.

Nun nahm Katharina ihr Schicksal in die eigene Hände. Im neuen Tourismusgewerbe machte sie schnell Karriere. Sie stieg bis zur obersten Gouvernante im Hotel Schweizerhof auf. Das machte sie so gut, dass sie im hohen Alter dasselbe auch im Hotel National wurde.

Vom Soldwesen zum Tourismus

Nun steht der Schwanenplatz nicht nur für Pfefferfrauen, sondern auch für den Wandel der Wirtschaft. Denn das Hotel Schwanen war der erste Neubau außerhalb der Altstadt.

Katharinas Leben steht für diesem Wandel der dem Motto, „Vom Soldwesen zum Tourismus“ folgte. Die Fremden Dienste in der Fremde wurden durch die Dienst an Fremden in der Heimat abgelöst!

Vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachte der Tourismus aus Großbritannien Luzern einen ersten großen Aufschwung. Es profitierte das liberale Bürgertum, und es begann die Stadtpolitik zu beherrschen, wie es seinerzeit die Söldnerführer taten.

Verändert hat sich dabei das Stadtbild. Die Stadt trat aus der Altstadt heraus. Am rechten Seeufer verdrängte die Promenade für die Gäste bis in die 1850er Jahren die alte Hofbrücke ganz, die noch älter als die Kapellbrücke war. Beinahe wäre auch diese im Zeichen des Fortschritts abgerissen worden, als man 1870 die Seebrücke baute.

Zum Glück für Luzern hat sie überlebt!

Teil 5 der Luzerner Stadtwanderung: Rathaus

Teil 5 der Luzerner Stadtwanderung

Das Rathaus

oder

Die schwierige Geburt der Demokratie

1848 war wie 1789 und 1830 ein europäisches Jahr der Revolutionen. Auch der Bundesstaat von heute ist damals in seinen Grundzügen entstanden. Und er sollte der einzige dauerhaft neue 48er Staat bleiben. Eine Mischung aus Demokratie und Föderalismus macht sein Geheimnis aus. Dafür brauchte es neue Ideen zum Staat, einen Bürgerkrieg und vermittelnde Stimmen. Und immer wieder hatte es mit Luzern zu tun.

Die liberale Bewegung in den Kantonen

1830 gelang es den Liberalen im Kanton Tessin, eine Verfassung einzuführen, die sich gegen das restaurative Regime des Wiener Kongresses von 1815 wandte. Es war die Geburt der repräsentativen Demokratie in der Schweiz.

Die Mehrheit der Kantone, unterstützt von der neuen Meinungspresse, folgte 1831, auch der Kanton Luzern war dabei. Die Stadt wählte in der Aufbruchstimmung 1832 erstmals einen Stadtpräsidenten. Wieder war es ein Pfyffer, nun aber Casimir, der Kandidat der Liberalen.

Die Liberalen versuchten, einen Bundesstaat zu gründen. Doch die Tagsatzung blieb gespalten. Radikalen ging der Vorschlag zu wenig weit, Konservative wollten lieber gar nichts.

Luzern hätte wieder Hauptstadt werden sollen, lehnte das aber in einer außerordentlichen Volksabstimmung 1833 ab. Das Projekt war eine Todgeburt!

Die konservative Reaktion in Luzern

1841 gewannen die Konservativen im Kanton Luzern die Wahlen dank einer neuen demokratisch-konservativen Bewegung. Sie stützte sich auf Gebetsvereine auf dem Land. Sie waren papsttreu oder ultramontan und gegen den liberalen Staat.

Die Sieger führten eine konservative Verfassung ein. Der Ultramontane Konstantin Siegwart-Müller führte diese wieder als Schultheiß. Er holte die Jesuiten zurück und entwickelte einen Plan zur konfessionellen Teilung der Schweiz.

Im benachbarten Aargau bildeten sich paramilitärische Freischaren, unterstützt von Offizieren und Radikalen. Sie versuchten, die Ultramontanen in Luzern zu stürzen. Doch misslang das zweimal.

Nachdem der Bauernführer ermordet wurde, bildete sich ausgehend von Luzern ein Sonderbund der katholischen Kantone. Er wollte den Katholizismus und die kantonale Souveränität verteidigen. Als er medial aufflog, verlangte die Tagsatzung die militärische Auflösung.

Nach gut drei Wochen endete der Krieg mit dem Sieg der Bundestruppen vor den Toren der Stadt Luzern. Siegwart-Müller und mit ihm die Jesuiten flohen. Alle anderen Sonderbundeskantone kapitulierten ohne Widerstand. Luzern wählte ein liberales Parlament.

Der liberale Bundesstaat

Eine Kommission der Tagsatzung arbeitete 1848 mitten in der ausbrechenden europäischen Revolution eine neue Verfassung mit repräsentativer Demokratie und Personenfreizügigmeit aus.

Die Ausgestaltung des Parlaments als Nachfolge der Tagsatzung war die Knacknuss. Ignaz P. V. Troxler aus dem Luzernischen Beromünster wies den Weg. Der liberale Philosoph der katholischen Demokratie optierte nach amerikanischem Vorbild für ein Zwei-Kammer-Parlament. Beide sollten separat entscheiden und gleichberechtigt sein.

Der Verfassungsvorschlag wurde mehrheitlich von den Kantonen angenommen. Dafür waren 15.5 Kantone. Dagegen votierten 6.5 Kantone. Luzern sagte aber nur deshalb Ja, weil man, wie beim Veto, die Abwesenden zu den Zustimmenden zählte.

Luzern unterlag als Sitz von Regierung und Parlament des neuen Bundesstaats Bern. Es sollte der letzte Anlauf sein, sich an die Spitze der Schweiz zu setzen. Zu viele Sympathien hatte der Widerstand im Bürgerkrieg gekostet!

Die Geburt der Volksrechte in den Kantonen

In diese knapp 20 Jahren entstanden repräsentative und direkter Demokratie. Erstere schufen die Liberalen mit Verfassung, Grundrechten und Parlament, das vom männlichen Volk gewählt wurde. Zweiteres entstand schrittweise. Luzern war zweimal vorne mit dabei. Die Liberalen befürworteten 1831 eine Volksinitiative, um Verfassungen unter Beteiligung des Volks ändern zu können. Wiederum war Troxler ihr Vordenker. Die konservativ-demokratische Partei führte 10 Jahre später ein Veto gegen Parlamentsbeschlüsse ein. Troxler gab auch hier den Segen dazu.

Allerdings waren es noch keine Volksrechte wie heute. Denn die Stimmabgabe erfolgte sie in Gemeinde-Versammlungen. Die heutige direkte Demokratie wurde erst in den 1860er Jahre von der demokratischen Bewegung auch in den Kantonen erkämpft und zwischen 1874 und 1891 auf Bundesebene eingeführt.

Schweizer Demokratie und Luzerner Rathaus

Noch ein Wort zur Schweizer Demokratie und dem Luzerner Rathaus. Die Volksrechte hierzulande haben verschiedene Ursprünge. Sie entstanden lokal und kantonal. Sie wurden erst danach auf Bundeebene realisiert.

Das passt zum Rathaus. Auch seine Architektur ist eine Mischung: Der Hauskörper wurde im Stile der bürgerlichen Rennaissance gebaut, aber mit einem Dach kombiniert, das aus dem bäuerlichen Luzerner Hinterland stammen könnte.

Teil 1 Der Schweizerkönig

https://www.facebook.com/100040003059338/posts/782719269738168/

Teil 2 Gegenreformatorische Propaganda

https://www.facebook.com/100040003059338/posts/782959496380812/

Teil 3 Mühe mit der Trennung von Kirche und Staat

https://www.facebook.com/100040003059338/posts/784111182932310/

Teil 4: Hauptstadt der Helvetischen Republik

https://www.facebook.com/100040003059338/posts/784544792888949/

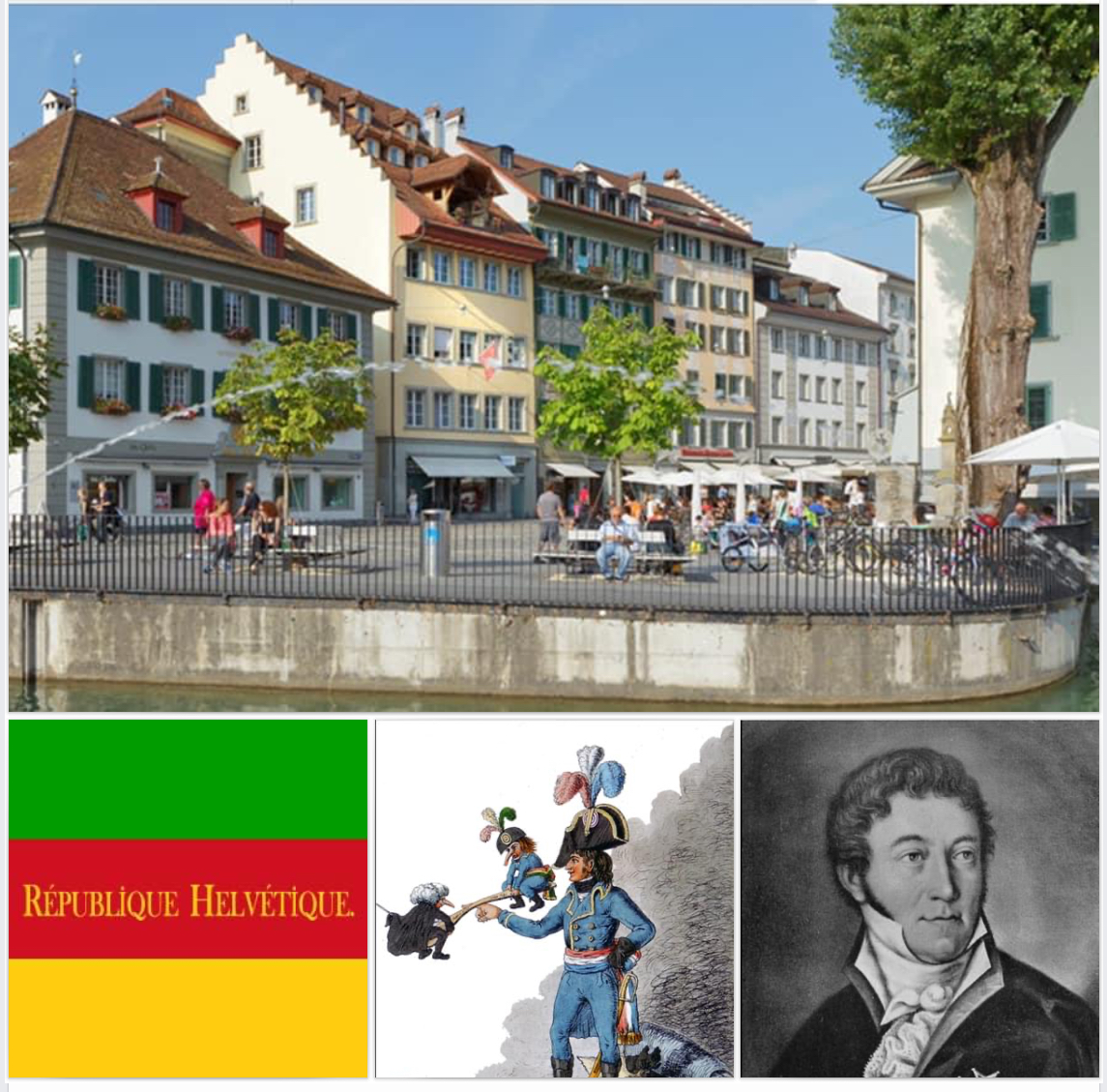

Teil 4 der Luzerner Stadtwanderung: der Mühleplatz

Teil 4 der Luzerner Stadtwanderung

Der Mühleplatz

oder

die improvisierte Hauptstadt der Helvetischen Republik

Am 31. Januar 1798 dankte das Luzerner Patrizat ab. Freiwillig! Schneller als Luzern war man damit nur in der Waadt und im Baselbiet gewesen. Doch das waren Untertanengebiete, Luzern war ein souveräner Staat.

Die Freude war allerdings kurz. Frankreich setzte eigene Truppen ein, um die Durchgangswege nach Italien zu sichern. Politisch garantiert werden sollte das durch einen straf organisierten Zentralstaat. Eine eigenständige fortschrittliche Luzerner Republik war da hinderlich.

Die Hauptfrage

In Aarau, das die Franzosen militärisch besetzt hatten, wurde am 12. April 1798 die Helvetische Republik ausgerufen. Das Gebiet etwa wie die Schweiz heute bildete ihn. Erstmals überhaupt hatten wir eine Verfassung. Sie garantierte Menschenrechte, Gewaltenteilung und politischen Rechten für alle erwachsenen Männer. Die Republik bekam eine Flagge, eine Fanfare und den Franken.

Aarau war jedoch zu klein. Bereits im Oktober wurde die Hauptstadt nach Luzern verlegt. Nun schwor Luzern auf dem alten Mühleplatz auf die helvetische Verfassung.

Das helvetische Direktorium bezog den Ritterschen Palast. Der Senat kam ins alte Rathaus. Der Große Rat hätte im aufgehobenen Ursulinenkloster tagen sollen, doch musste man das zuerst umbauen. So kam er in den Theatersaal des ebenfalls aufgehobenen Jesuitengymnasiums unter.

Innen- und außenpolitische Fronten

Der Mühleplatz war symbolisch. Er war der alte Treffpunkt der Begegnungsöffentlichkeit. Jetzt kam die moderne Versammlungsfreiheit- und Medienöffentlichkeit dazu.

Es gab zwei politische Richtungen: Demokraten aus den ehemaligen Untertanengebieten und Republikaner mit reichen Städtern wie in Luzern, die im Ancien Regime keine politischen Rechte gehabt hatten. Gegner der Republik waren die entmachteten Patrizier und die Kirchen, die mit dem französischen Laizismus nichts anfangen konnten.

Vor allem hatte das revolutionäre Frankreich Gegner. Die Monarchien Oesterreich, Russland und Grossbritannien führten den 2. Koalitionskrieg gegen Frankreich unter anderem auf helvetischem Boden.

In zwei Schlachten ging es 1799 namentlich um Zürich. Das erste Mal siegte die Koalition, das zweite Mal Frankreich. Doch wurde die Lage Luzerns nach der ersten Schlacht so prekär, dass die Hauptstadt nun nach Bern verlegt wurde. Luzern war am Ende nur während sechs Monaten eine improvisierte Hauptstadt gewesen.

Napoleon baut die Republik um

Von 1800 bis 1802 destabilisierten vier Staatsstreiche die Republik. Zuerst verloren die Demokraten, dann die Republikaner, denn die Föderalisten unter dem Schwyzer Adeligen Alois von Reding bildeten jetzt die Opposition gegen die Franzosenherrschaft.

Napoleon, zwischenzeitlich alleiniger Consul in Paris, wechselte mehrfach die Fronten. Den Republikanern war er gegen die Demokraten 1801 mit dem Zensuswahlrecht statt dem allgemeinen Wahlrecht entgegen gegen gekommen. Zugunsten der Föderalisten versuchte er 1802 den Einheitsstaat in einen Bundesstaat mit kantonalen Kompetenzen umzubauen.

Das war der Abschied vom revolutionären Projekt. Aber auch ein Neuanfang. Denn Napoleon liess darüber abstimmen.

Die erste Volksabstimmung in der Schweiz

Frankreich kannte nur das Veto. Man stimmte da auch ab, zählte aber anders als heute. Denn die Abwesenden galten als heimlich Zustimmende.

So passierte die Verfassung in der Abstimmung von 1802 komfortabel. Ohne diesen Trick wäre sie abgelehnt worden.

Der Zorn der Verlierer entlud sich in einem Aufstand, der zum Bürgerkrieg auswuchs: Es ging nur noch um Pro und Contra Einheitsstaat.

Bonaparte intervenierte nochmals und diktierte 1803 die Mediationsverfassung, welche die Weiterentwicklung der Schweiz erlaubte. Der spätere Kaiser sollte sich fortan „Vermittler der Helv. Republik“ nennen.

Zerstört war die ständische Gesellschaft, entstanden war jedoch keine Bürgergesellschaft. So hielt auch die Mediationsverfassung nur solange, als Frankreich auf den europäischen Schlachtfeldern siegte. 1815 war das definitiv vorbei.

Luzern, Luzernerin und Luzerner

Luzern war stets franzosenfreundlich, zu Beginn republikanisch, pro Einheitsstaat, und man stimmte für die Verfassung. Demokratisch war man nicht, dafür waren die Städter zu elitär.

Eine Niederlage gab es aber für die Städter. Das Land wurde abgetrennt und bildete von nun an den Kanton Luzern. Von da aus sollte die konservative Welle erst noch kommen!

Typisch für das Luzern von damals war das patrizische Ehepaar Rüttimann. Anna wirkte als Beraterin verschiedener Persönlichkeiten, blieb aber in der zweiten Reihe. Sie unterstützte die neue Republik, war aber gegen Demokratie. Denn das Volk sei dafür nicht reif.

Vinzenz war hatte wohl jeden wichtigen Posten seiner Zeit einmal inne gehabt. Und er gehörte von 1803 der ersten Luzerner Kantonsregierung an, die er, 1814, mit Hilfe patrizischer Gesellschaften in einem Staatsstreich stürzte. Selber blieb er bis 1831 Schultheiß von Luzern.

Als junger Mann zählte der wendige Politiker zur Fortschrittspartei, die die Wende brachte, dann zu den Republikanern, schließlich war er der Notable Luzerns, der für seine Empfänge bekannt war und einen Hauch Wiener Kongress und die Restauration in die Leuchtenstadt brachte.

Teil 3 der Luzerner Stadtwanderung: der Rittersche Palast

Teil 3 der Luzerner Stadtwanderung

Der Rittersche Palast

oder

Luzern im Spannungsfeld von Kirche und Staat

Noch fehlt eine wichtige Reminiszenz zum kirchentreuen Luzern der Vergangenheit. Sie betrifft den Ritterschen Palast, das Prestigegebäude der Stadt im Stil der Renaissance.

Luzius Ritters Vermächtnis

Erinnert wird hier an Luzius Ritter, meist einfach Lux wie Licht genannt. Ursprünglich war er Sattler, dann Händler und Geldverleiher. Er stieg in der Luzerner Politik bis zum Schultheiß auf. Im Militär war er Oberst der französischen Armee. Der reichste und mächtigste Luzerner war Verteiler der königlichen Pensionen.

Das war kurz vor Ludwig Pfyffer. Anders als dieser hatte er jedoch keine Nachfahren, und so gibt es auch keine Ritter-Dynastie. Dafür gibt es den Ritterschen Palast! Er ist dem Medici-Haus in Florenz nachempfunden.

Für den Bau engagierte Ritter Hans Lynz. Der Steinmetz hatte sich in Zürich einen guten Namen als Baumeister gemacht.

Der Skandal

Kurz vor Bauende lud Lux Lynz im Beisein eines Geistlichen zum Mittagessen ein. Dabei bezichtigte er ihn, vor Ostern nicht gebeichtet zu haben, weil er dem falschen Glauben anhänge. Der Skandal war perfekt!

Lynz wurde in Ketten gelegt. Im Wasserturm verhörte und folterte man ihn. Als Ketzer wurde er aus der Stadt geführt und enthauptet.

Nur einen Tag danach starb allerdings auch Schultheiß Ritter. Offiziell erkrankte er; genaueres weiß man nicht. Selbst das Historische Lexikon der Schweiz schweigt sich dazu aus.

Verwendet von Jesuiten und Revolutionären

Beide Streithäne haben den fertigen Palast nie gesehen! Belebt haben ihn der Reihe nach die Ordensleute der Jesuiten, die Direktoren der Helvetischen Republik und die Regierunfügsräte des Kantons Luzern.

Mit den Revolutionären aus Frankreich kam auch die Idee des Laizismus in die Schweiz. Damit meinte man die aufklärerische Idee der strikten Trennung von Kirche und Staat. Vollständig gelungen ist das mit anerkannten Landeskirchen bis heute nicht.

Die aktuelle Volksabstimmung

Luzern erlebt das aktuell anhand einer Volksabstimmung. Am 25. September entschiedet der Kanton in einer Volksabstimmung, ob er 400000 CHF für den Kasernenneubau der Schweizergarde im päpstlichen Rom spenden soll – oder eben nicht.

Regierung und Parlament des Kantons Luzern sind dafür, die bürgerlichen Parteien unterstützen sie. Dagegen sind SP, Grüne und Grünliberale, tatkräftig angefeuert von den Freidenkenden. Das ist eine kirchenkritische Bewegung der Zivilgesellschaft, ganz im Sinne des Laizismus.

Wie Befürworter und Gegner argumentieren

Im Vatikan versteht man die Garde noch heute als Schweizer Institution. Deshalb müsse die Schweiz für den Kasernenbau in Rom aufkommen. Der Bundesrat hat 5 Millionen Franken gesprochen. Mithelfen sollen die Kantone, religiöse Vereinigungen und Private. Die Mehrheit der Kantone spendet, in der Regel eine Solidaritätsfranken pro EinwohnerIn.

Prominenteste Befürworterin ist Doris Leuthard, ehemalige Bundesrätin der CVP. Da Ja-Komitee betont den Nutzen der Garde für die Tourismusdestination Schweiz. Sie sei die beste Botschafterin der Schweiz in der ganzen Welt!

Die kirchenkritischen Gegner argumentieren, Luzern habe einschneidende Sparrunden hinter sich. Solidarität müsse man mit Minderbemittelten üben, nicht mit dem steinreichen Vatikan. Auf ihren Plakaten schicken sie ihrerseits Papst Franziskus auf Betteltour!

Am 25. September wissen wir mehr, wie der ausgerechnet Kanton Luzern dazu steht.

Teil 2 der Luzerner Stadtwanderung: auf der Kapellbrücke

Teil 2 der Luzerner Stadtwanderung

Auf der Kapellbrücke

oder

Luzern als Brandherd im Zeichen des Konfessionalismus

Die Kapellbrücke mit dem Wasserturm ist das eigentliche Wahrzeichen Luzerns. Nichts fotografiert sich so gut, wie die Verbindung der beiden ursprünglichen Stadtteile, Gross- resp. Kleinstadt genannt.

Luzern brennt

In der dramatischen Nacht auf den 18. August 1993 gab es schreckliche Bilder. Die Kapellbrücke brannte fast ganz aus. Sie musste umfassend wiederhergestellt werden.

Zu den strittigen Fragen gehörte die Restaurierung der beschädigten historisch bedeutsamen Dreiecksbilder im Dachgiebel. Sollten Kopien von allen oder nur noch verwendbare Originale aufgehängt werden? Die Stadt war für die Originale. Die Jungfreisinnigen und ein Sponsor für die Kopien. Die Mehrheit in der Volksabstimmung war anderer Meinung. Deshalb sieht man heute noch die Originale, wenn auch nur noch die erhaltenen.

Doch das ist typisch für das traditionsbewusste Luzern. Und der Brückenbrand war typisch für Luzern, das immer wieder im Zentrum politischer Brandherde stand.

Die Dreiecksbilder

Entstanden ist der Bilderzyklus zu Beginn des 17. Jahrhunderts unter dem damaligen Stadtschreiber Renward Cysat. Er organisierte die Aktion bei den regimentsfähigen Familien der Stadt. Jede konnte eines Spenden, die er dann mit Texten zu einem großen Ganzen zur eidgenössische resp. luzernische Geschichte verband. Verfolgt wurde ein erzieherisches Ziel. Denn es ging um den guten Bürger, der nur glücklich werde, wenn er sich für den Solddienst zur Verfügung stelle.

Das war starke Propaganda und charakteristisch für die Zeit der konfessionellen Spaltung. Mit der Gegenreformation ging die katholische Kirche in die Gegenoffensive.Sie konterte die Kritik der Reformatoren am Soldwesen scharf. Die Distanz wuchs, die Fronten verhärtetensich. Man spricht vom Zeitalter des Konfessionalismus.

Vorposten der Gegenreformation

Ludwig Pfyffer war nicht nur Söldnerführergewesen. Als Schultheiss war er auch Sprecher der Gegenreformation unter den Eidgenossen.

Als erstes kam unter Ludwig der Jesuiten-Orden 1574 nach Luzern. Er sollte ein Gymnasium führen und den männlichen Nachwuchs der Patrizier streng katholisch zu erziehen. Nach Ludwigs Zeit baute das Ursulinen-Kloster eine analoge Mädchenschule auf. Sichtbarstes Zeichen der Ordensherrschaft wurde die Jesuiten-Kirche am Ende der Kapellbrücke.

Die kirchliche Herrschaft krönte der apostolischen Nuntius, der in den 1570er Jahren in Luzern einen ständigen Sitz bekam.

Ursprünglich wollte man die ganze Eidgenossenschaft in einem Bistum neu ordnen, mit Luzern im Zentrum. Doch der Plan scheiterte.

Dafür entstand 1586 der Goldenen Bund, um den Katholizismus zu schützen. Luzern stand auch da im Mittelpunkt. Es folgten die katholischen Nachbarn Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, die mit Luzern die Fünf Orte, bildeten. Ferner nahm man die katholischen Orte Solothurn und Freiburg in den Bund auf, die sich vom reformierten Bern abgewandt hatten. Das gab in der Tagsatzung sieben Stimmen, die minimale Zahl um das einzige gemeinsame Gremium der Eidgenossenschaft die Mehrheit zu erlangen.

Blutige Konfessionskriege

1656 und 1712 kam es zweimal zu Schlachten auf eidgenössischem Boden, wobei sich Truppen der verfeindeten katholischen und reformierten Orte gegenüber standen. Das hatte es seit 1531 als direkte Folge der Reformation nicht mehr gegeben. Damals hatten die Katholiken gesiegt.

Beide Kriege wurden mit Schlachten in Villmergen entschieden. Der Ort liegt nördlich von Luzern, etwa dort, wo sich die Wege von Süd nach Nord und West nach Ost damals kreuzten.

Das erste Mal gewannen die Katholiken. Das zweite Mal setzte sich das reformierte Bern durch. 4000 Tote gab es damals an einem Tag – es war blutigste Schlacht auf Schweizer Boden unter Eidgenossen aller Zeiten. Und es war das Ende der katholischen Hegemonie in der Eidgenossenschaft die Ludwig Pfyffer begründet hatte.

Zum Krieg aufgerufen hatte übrigens nicht der damalige Schultheiss; er war nach einem ersten verlorenen Gefecht für einen Friedensschluss. Vielmehr war der päpstliche Nuntius Giacomo Caracciolo der Kriegstreiber. Er wiegelte die kirchentreue Landbevölkerung gegen die Stadt auf und forderte einen neuerlichen Schlacht, die im Desaster endete.

Nach der Niederlage der Fünf Orte verlangten sogar diese treuen Katholiken den Rückzug des Nuntius. Sein Nachfolger musste ein weniger fanatischer Würdenträger sein.

Alles andere als demokratische Verhältnisse

Von Demokratie kann ich auf der Kapellbrücke außer der Abstimmung über die Dreiecksbilder 2014 nicht berichten. Die Kapellbrücke mag heute die TouristInnen-Attraktion Luzerns sein. Historisch gesehen steht sie für die konfessionellen Spaltung die Eidgenossenschaft, die das Bündnis an den Rand ihrer eigenen Zerstörung brachte.

Das war ein Brand von viel größerem Ausmass als 1993. Und Luzern stand Mitten drin!

Teil 1 der Luzerner Stadtwanderung: Die Pfyffers von Altishofen

Der Schweizerkönig und das exklusivste Patriziat der alten Eidgenossenschaft

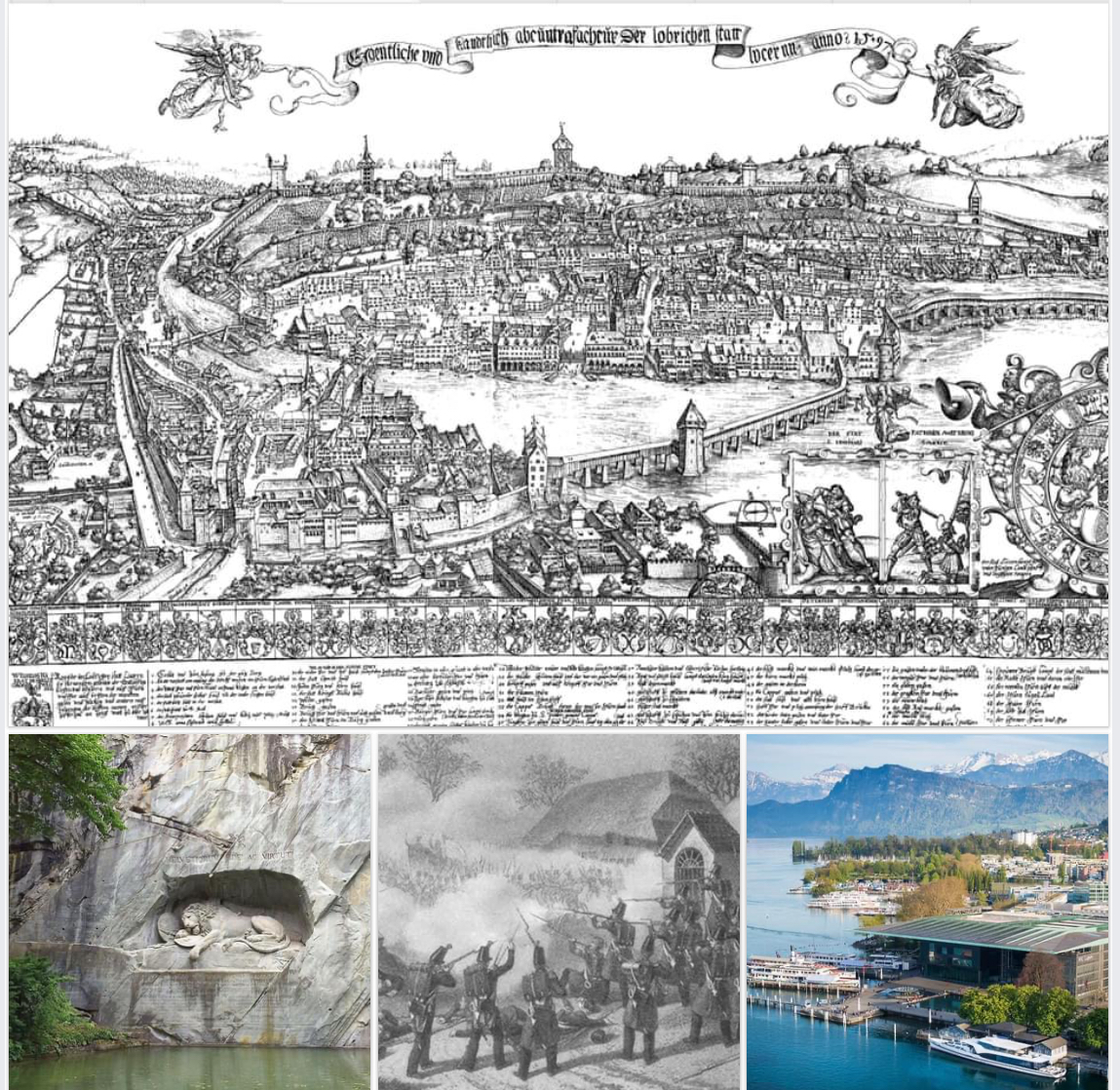

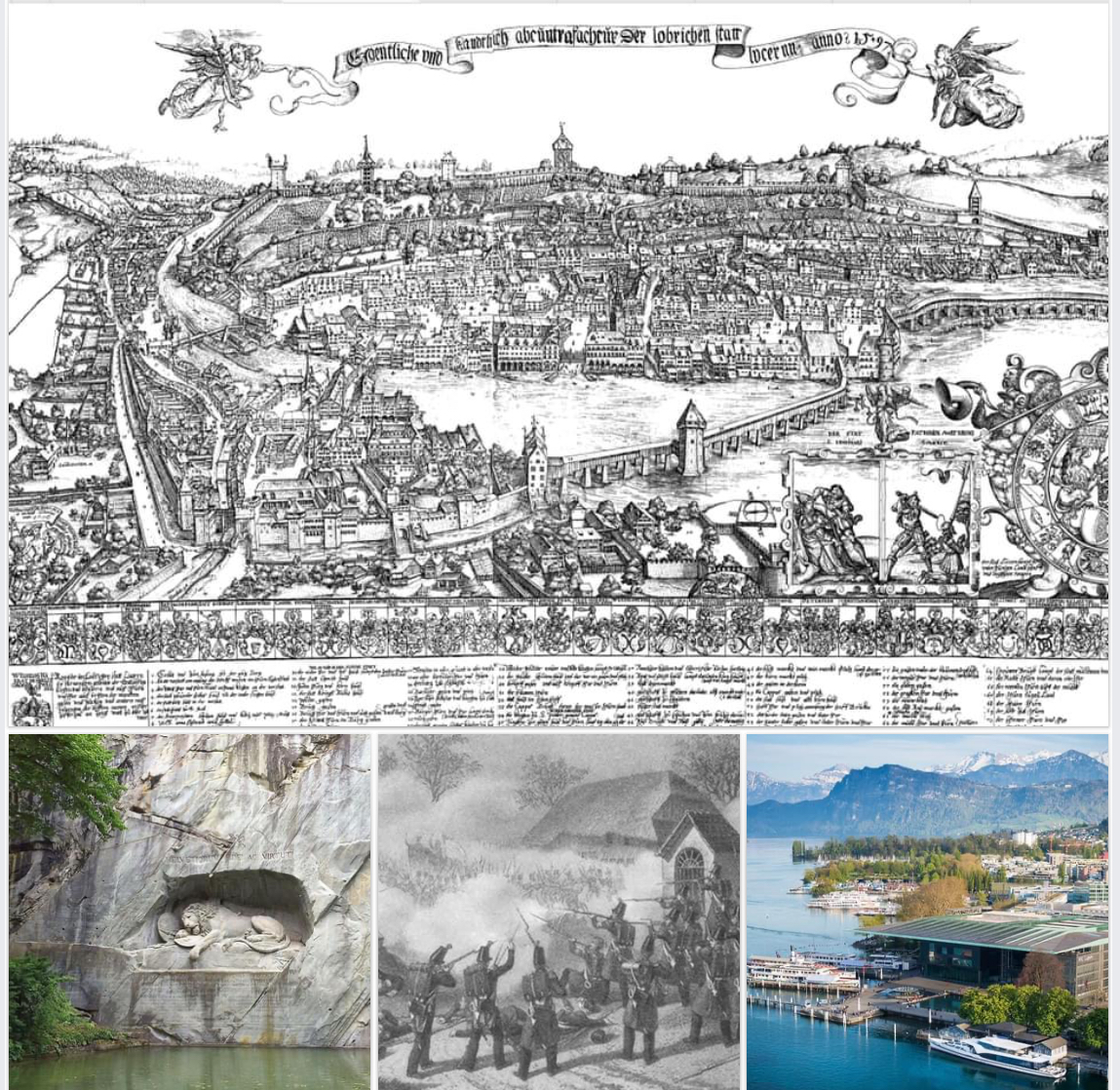

Bild 1: Ludwig Pfyffer von Altishofen

Bild 2: Der Schrecken der Schlachtfelder im 16. Jahrhundert von Urs Hofer

Bild 3: Chimäre des Soldwesen von Niklaus Manuel

Bild 4: Löwendenkmal in Luzern, gestiftet von der Familie Pfyffer

Die Schweiz war nie ein Königreich. Doch gab es immer Figuren, die man „Schweizerkönige“ nannte. Gemeint waren damit Quasi-Monarchen.

Einer davon war Ludwig Pfyffer von Altishofen, und er wohnte in Luzern!

Die Britannica, die britische Enzyklopädie der Welt, schreibt über Pfyffer: „Swiss military leader, spokesman for Roman Catholic interests in the cantons, and probably the most important Swiss political figure in the latter half of the 16th century.“

Kenner wissen: Wenn man beim Nachnamen wie „Pfyffer“ einen Zusatz wie „von Altishofen“ führt, dann ist man ein Adeliger aus Luzern (gewesen).

Doch Ludwig war mehr! – Er war Patrizier, ja, er war der Begründer des Luzerner Patriziates.

Bezeichnet wird in der Geschichte eine Gruppe von Familien, die politische Macht unter sich aufteilten. Zürich hatte das in vermodernder Zeit, Bern, Solothurn, Freiburg und Genf auch.

In Luzern bestimmten knapp 30 Familien nach 1571 die Stadtpolitik bis die revolutionären Franzosen kamen.

Militärunternehmer Pfyffer von Altishofen

Ludwig war Militärunternehmer meist in französischen Diensten. Seinen unsterblichen Ruf begründete er 1567, als er Frankreichs König Karl IX. und seine Mutter Katharina dei Medici, sicher von Meaux nach Paris geleitete. Davor waren sie von hugenottischen Truppen eingekesselt worden.

Ludwig stieg mit dieser Aktion zum Obersten der französischen Königsgarde auf. Zwei Jahre später sollte sich das auszahlen.

Frankreich befand sich im Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Calvinisten. Schrecklicher Höhepunkt war, vor genau 450 Jahren, die Bartholomäus-Nacht – ein mörderischer Flächenbrand gegen die Hugenotten, der einen Versöhnungsversuch vereitelte. Denn der Hugenotten-Führer Henri hatte die Schwester von Karl IX. heiraten können, was die katholische Kirche und das Haus Valois auf dem Thron bedrohte.

Die Verschwörung im Luzerner Rat

Im Luzerner Rat war eine Verschwörung im Gang. Zwei Sippen, eine davon die Pfyffers, schlossen sich zusammen, um sich der großzügigen Geldzahlungen aus Frankreich zu bemächtigen. Doch wurden sie verraten und zu happigen Geldbußen verurteilt – allen voran Jost Pfyffer, Ludwigs Bruder und amtierender Schultheiß, der die Stadt verlassen musste. Auch Ludwig bekam eine saftige Busse, durfte aber bleiben.

Frankreichs Königs vereitelte Schlimmes, indem er höchst persönlich in Luzern intervenierte. Er stellte Ludwig einen lobenden Adelsbrief aus. Wohl war auch ein Check dabei!

Denn nur zwei Monate später war Ludwig Nachfolger seines Bruders Schultheiß von Luzern. Und er sollte es bis zu seinem Tod fast ein Viertel Jahrhundert bleiben.

Patronage und Soldhandel

Was der König betrieb, war Patronage. Er war der Patron, Ludwig der Klient. Im positiven Sinne war der König ein Gönner, im negativen schuf er so Günstlinge. Vetternwirtschaft nennt man das auch, und es war damals die Regel.

Der Klient musste nur dafür sorgen, dass seine Sippe über Generationen an der Macht war und blieb. Denn seine Leistung bestand in der Sicherung. On Soldtruppen. Nationale Armeen gab es noch keine. Aber Nachfrager und Anbieter von privaten Armeen.

Der Papst, Könige und Herzöge waren die prominentesten Nachfrager. Und Luzern war der prominenteste Anbieter.

Man schätzt heute, dass zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert 50000 Luzerner Jungs als Söldner verkauft wurden. Die meisten kamen vom Land, hatten keine Aussicht auf einen Bauerhof und erhofften sich so Einnahmen. Zwei von fünf kamen nicht mehr zurück. Und war wieder zu Hause war, war nicht selten verkrüppelt.

Wirtschaftssystem in der Kritik

Die Reformatoren wandten sich gegen den mörderische Soldhandel. Nach der Niederlage der Eidgenossen in Marignano 1515 schlug ihre Stunde. Doch selbst in reformierten Städten wie Zürich und Bern kehrte man nach einigen Jahrzehnten zum Soldhandel zurück.

In Städten wie Luzern stießen sie auf ein gut organisiertes Wirtschaftssystem. Banken liehen den Militärunternehmern Kredite. Damit rekrutierten und bezahlten sie Truppen. Waren sie siegreich, gab es reichlich Geld. Die Gewinne blieben bei den Militärunternehmern, die sich damit ein gutes Leben in den Städten leisteten und Politik betrieben.

Abgesichert durch ein Patriziat, das den Zugang zu den Einkünften klein hielt. Noch heute verklärt das Löwendenkmal in Luzern, gestiftet von einem Nachfahren Ludwigs, den Blick auf den Soldhandel.

Zwischenbilanz

Der Titel «Schweizerkönig» war zu hoch begriffen. Denn weder die Eidgenossenschaft noch Luzern waren je ein Königreich. Doch kannte man aristokratische Strukturen. Dabei galt Luzern als das exklusivste Patriziat in der Eidgenossenschaft.

Man herrschte autokratisch, und man war höchst anti-demokratisch!

Autokratien demokratisieren. Stadtwanderung zum Luzerner Beispiel

Luzerns Demokratisierung als Lehrstück

Luzerns Demokratisierung als Lehrstück

Am diesjährigen Global Forum on Modern Direct Democracy in Luzern wandere ich am 21. September für interessierte Teilnehmende durch die Stadt Luzern, um den Ort, seine Geschichte und die Gegenwart vorzustellen.

Hauptthema wird sein, welche Rolle Stadt und Kanton Luzern bei der Enteicklung, Beförderung und Behinderung der demokratischen Staats- und Regierungsform gespielt haben.

Gesponsert wird die Stadtwanderung von #Swissinfo.

Hier auf Facebook findet vorab ein etwas virtueller Rundgang statt. In einer losen Folge berichte ich bis zum Kongress über die folgenden Stationenund Themen:

1. Station: Pfyfferhaus oder der Schweizerkönig und das exklusivste Patriziat der Eidgenossenschaft

2. Station: Kapellbrücke oder die katholische Propaganda für die fremden Dienste

3. Station: Ritterscher-Palast oder frühneuzeitliche Skandale um Schultheissen, Bauherren und zwei Todesfälle

4. Station: Mühleplatz oder die improvisierte Hauptstadt der modernen Helvetischen Republik

5. Station: Rathaus oder Bürgerkrieg, Verfassungskämpfe und die Geburt von Demokratie und Volksrechten

6. Station: Schwanenplatz oder Pfefferfrauen und Gastgeberinnen vor und in vornehmen Hotels für den neuen Fremdenverkehr

7. Station: Bahnhofplatz oder Zeitgeist, Bahnhöfe, Gotthard-Tunnels und die Versöhnung der Katholisch-Konservativen mit dem liberalen Bundesstaat

8. Station: KKL oder die Luzerner Demokratie in der postmodernen Gesellschaft

Start ist morgen hier!

#BrunoKaufmann, #adrianschmid #RenatKünzi

From autocracy to to democracy. What Lucern‘s can tell us

Great to have Claude Longchamp as the lead guide for the 2022 Global Forum pre-event on Wednesday, September 21. He is inviting to a city walk in Lucerne with the following words:

Great to have Claude Longchamp as the lead guide for the 2022 Global Forum pre-event on Wednesday, September 21. He is inviting to a city walk in Lucerne with the following words:

“What Lucerne’s democratization can teach us.

At this year’s Global Forum on Modern Direct Democracy in Lucerne, I will be walking through the city of Lucerne on September 21 for interested participants to introduce the place, its history and the present.

The main topic will be the role that the city and canton of Lucerne have played in the development, promotion and obstruction of the democratic form of government.

The city walk is sponsored by #Swissinfo.

A somewhat virtual tour will take place here on Facebook in advance. In a loose sequence, I will report on the following stationsand topics until the congress:

1st stop: Pfyfferhaus or the Swiss King and the most exclusive patrician of the Confederation.

2nd station: Chapel Bridge or the Catholic propaganda for the foreign services

3rd station: Ritterscher-Palast or early modern scandals about mayors, builders and two deaths

4th station: Mühleplatz or the improvised capital of the modern Helvetic Republic

5th station: Rathaus or civil war, constitutional struggles and the birth of democracy and popular rights

6th station: Schwanenplatz or pepper women and hostesses in front of and in noble hotels for the new tourist trade

7th station: Bahnhofplatz or Zeitgeist, railroad stations, Gotthard tunnels and the reconciliation of Catholic conservatives with the liberal federal state

8th station: KKL or the Lucerne democracy in the postmodern society

Start here tomorrow!

Nachruf auf Judith Stamm

Die längste Diskussion gab es zum Buchtitel. Die Autorinnen und Autoren liebäugelten mit der Forderung “Machen Sie Platz, Monsieur.” Dem stand das wohlwollende “Nehmen Sie Platz, Madame” gegenüber. Die Präsidentin der Eidg. Kommission für Frauenfragen Judith Stamm entschied sich nach viel hin und her für letzteres.

Der Bruch mit dem Ritual

Dabei war Frau Stamm für ersteres bekannt geworden. 1986, als Kurt Furgler und Alphons Egli aus dem Bundesrat zurückgetreten waren, kandidierte die CVP-Politikerin, die erst 1983 zur Luzerner Nationalrätin gewählt worden war, keck für einen Sitz in der Landesregierung. Ohne offiziell nominiert worden zu sein. Und in beiden Wahlgängen. Um dem Prinzip der nötigen Veränderung Ausdruck zu geben!

Der Bruch mit dem Ritual sorgte mächtig für Aufsehen und löste viele Diskussionen aus! Doch sollte es anders kommen, denn die Pionierin wurde zweimal nicht gewählt. Platz in der Landesregierung nahmen Flavio Cotti und Arnold Koller Platz ein.

Zuvor hatte die Frauenkämpferin eine Motion zur Durchsetzung des Gleichstellungsartikels eingereicht, der seit 1981 fast folgenlos in der Bundesverfassung stand. Resultat des Vorstosses war 1988 die Schaffung des «Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau», das bis heute von eminenter Bedeutung ist. Ein Jahr später wählte der Bundesrat die promovierte Juristin zur Präsidentin der «Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen».

Grundlagenbericht zur politischen Repräsentation der Frau in der Schweizer Politik

Da zauderte Judith Stamm nicht lange. Mit Blick auf die Wahlen 1991 sollte erstmals ein umfassender Bericht zur mangelhaften politischen Repräsentation der Frauen in der Schweiz erscheinen, war ihre Idee. Dafür versammelte das Kommissionssekretariat eine Reihe von Forschenden, die das Thema interdisziplinär ausleuchten sollten.

Ich war junger Assistent am damaligen Forschungszentrum für Schweizer Politik der Universität Bern und bekam die Aufgabe, das Wahlverhalten der Frauen von 1971 bis 1987 systematisch zu analysieren. In aller Leute Mund war noch, dass Frauen damals konservativer wählen würden als Männer. Doch stand die Hypothese zur Diskussion.

Zu recht! Denn die Ergebnisse deuteten an, dass die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen bei den Bundesratswahlen 1983 eine Zäsur waren. Politisiert wurden damals insbesondere Frauen. Und sie wurden oppositioneller, auch leicht linker. Das konservative Bild brauch auseinander.

Eine Persönlichkeit der jüngsten Schweizer Geschichte

Der Höhepunkt der Karriere von Judith Stamm war 1996, als sie Nationalratspräsidentin und damit höchste Schweizerin wurde. Begonnen hatte der Aufstieg aber Mitte der 1980er Jahre, als es weit über die Repräsentation der Frauen in der Politik hinaus um die Gleichstellung ging, die im Recht ihren Anfang nehmen musste. Dafür stand unübersehbar die Luzerner Politikerin, die an die Möglichkeit der Veränderung institutioneller Politik glaubte.

Ich habe Frau Stamm als dezidierte, gleichzeitig respektvolle Pionierin der Frauenfrage in der helvetischen Politik kennen und schätzen gelernt, von der ich heute noch uneingeschränkt sage, sie war eine Persönlichkeit der jüngsten Schweizer Geschichte.

Gestern ist Judith Stamm nach einem ereignisreichen Leben 88jährig verstorben.

R.I.P.

Bericht von 1991: https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/de/dokumente/nehmen_sie_platzmadame.pdf.download.pdf/nehmen_sie_platzmadame.pdf

Biografie:

Zeindler, Nathalie (2008): Beherzt und unerschrocken. Wie Judith Stamm den Frauen den Weg ebnete. Zürich: Xanthippe Verlag

Biografie: